2670.07.22 - NEC MultiSync LCD2490WUXi2のシミについて

はいどうも、稀に見るMMZKでございます。

本日は珍しく当サイトのこのコーナーに対してメールでお問い合わせがあったので、その件について返答してみたいと思います。

貴方がお使いのNEC液晶パネルのしみの原因が結露によるものだとの指摘が2ちゃんねるでありましたが、どう思われますか?

下のスレの679~681あたりです。

NEC液晶モニタ総合スレッド24

http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1273672977/l50

おお、話題になっている。珍しい…。

それはともかく返答なんですが、このメールに返信アドレスの記載が無く、直接お返事を返せないので、今回はこの記事を以て返答としたいと思います。

いやスレッドに書き込むのが確実に一番早いんですが、個人的に無記名発言はしないことにしてまして。んで固定のハンドルネームを付けるとどうも煙たがられる傾向があるようですので、2chはありがたく情報を頂くだけの利用にとどめております。1年ROMるどころか現在に至るまで完膚なきまでにROMっております。はい、いつもお世話になっております。

今回は「どう思いますか?」とのご質問ですので、スレッドにおける議論内容についての感想、それに加えて不足情報の提示を行いたいと思います。現状で結論は出せませんので。

なお、実際に疑問の声が挙がっていない部分についてもFAQ的に若干先回りして回答をお届けいたします。

結露が原因という仮説について

なるほど確かにシミの形状としては横一線にペンキを塗ってそこから液が垂れたようになってますので、何らかの液が垂れてこうなった可能性はあると思います。

ちなみに表面をウェットクリーナーでふき取るというのはすでに試みておりますので、少なくとも表側の汚れではありません。また、電源投入直後はシミの色が薄いので単なる汚れではないような気もしますが、単にバックライトが安定するまでシミ部分の色も安定していないだけかもしれません。

結露が発生するような設置条件なのか

出窓にプリンタを置くような環境では論外とのご指摘があり、ごもっともな意見と存じます。ただ、2669年2月21日の環境写真と2670年2月21日の環境写真では、同じ家の中ですが部屋が違います。3番、4番ディスプレイ(右二つ)は部屋を移った後に導入しておりますので、結露する出窓のある例の部屋に置いたことはありません。また、部屋を移ると同時にエアコン環境を整えたのでストーブややかんの水蒸気に晒したこともありません(※1)。勿論加湿器も使っていません。

現在の机は窓から遠いところにありますので、比較的結露はしにくくなっていると思います。エアコンは天井設置型で、机からは比較的遠くにあります。

あとこの部屋は福岡にあります。海辺や山岳地帯でもないので、気候は普通です。

※1 : ストーブを使うと家の人が「勿体ない」と言ってやかんを置きたがる。高額機材にダメージを与えるのはもったいなくないらしい。

シミの症状が出ているものとそうでないもの

| 左から数えた位置 | 製品型番 | 設置状態 | 症状 | 導入時期 |

|---|---|---|---|---|

| 1番目 | LCD2490WUXi | LXアームによる横配置 | 無事 | 2669年5月(部屋を移る前) |

| 2番目 | LCD3090WQXi | 純正スタンドによる横配置 | 無事 | 2669年5月(部屋を移る前) |

| 3番目 | LCD2490WUXi2 | 純正スタンドによる縦配置 | 文書を読んでいても気になるひどいシミ | 2669年6月(部屋を移った後) |

| 4番目 | LCD2490WUXi2 | 純正スタンドによる縦配置 | 肉眼ではっきり分かるシミ | 2669年12月(部屋を移った後) |

前回左から3番目のLCD2490WUXi2(縦配置)についてシミの報告をしましたが、実はその報告の1ヶ月ほどあとに4番目のLCD2490WUXi2(縦配置)についても同様の症状が発生しました。左端のLCD2490WUXi(初代)と2番目のLCD3090WQXiは部屋を移る前に導入しましたが、未だに全く何ともありません。2670年2月21日の環境写真からお分かりいただけると思いますが、不具合が出ているディスプレイとそうでないディスプレイは完全に隣り合っていてエアコンからの距離や結露しやすさについてはほぼ違いがありません。立てて使っているLCD2490WUXi2だけが例外なくおかしくなっている状態です。もしかすると立てているせいで排熱などの条件が変わっていることが関係あるかもしれませんね。

シミの位置と表示内容の関連性

液だれのような形状のものは表示しておりませんが、実は「横一線」の部分は常時開きっぱなしのウィンドウのへりやパネルラインに当たり、コントラストが強い部分ではあります。そこから何故液が垂れるのかは不明です。

元々多数のウィンドウを開きっぱなしにして切り替えの手間を省くために4つもディスプレイを置いておりますので、当然左側二つのディスプレイにも表示しっぱなしのウィンドウがあります。しかしこちらのディスプレイについては現在まで何ともないのです。

ディスプレイの電源を入れるタイミング

概ねエアコン起動とほぼ同時です。

そりゃあ丁寧な扱いとは言い難いですが、これメインディスプレイだから電源入れないと仕事も何も始まらないわけですよ。

一応目に見える範囲で結露してたことはありませんが、内部的にどうだったかまでは分かりません。

NECディスプレイソリューションズに確認した?

すみませんまだです。問い合わせもせずに勝手に文句を言って甚だ申し訳ありません。

あと私は元サポートセンター勤務なのでクレームを言われるのには慣れてますが、それゆえに自分がクレームを言うのは嫌です。

ですので、自分で何とかできる程度のものなら愚痴でも言いながら自分で対処した方が気が楽です。場合によっては時間も節約できます。まあ今回のはそのどちらでもなかったんですけれども。

2670年って何のこと?

皇紀2670年、つまり西暦2010年のことです。当サイトではメインコンテンツを皇紀で記述しておりますので、そのついでにここのページも皇紀で統一表記しております。特に断りのない全ての年表記は皇紀ですので、西暦換算では660年差っ引いてお考えください。めんどくさくて申し訳ありません。

以上、スレッドの672番~686番の部分を読んで思いつく限りを回答してみました。

余談ながら、このスレッドは今も数日に一回程度はチェックしてるので、そこから連絡が来てびっくりしました。

2670.02.21 - IBM T221入手

MMZKです。立て続けになりますが、近況報告はIBM T221のみ個別の記事といたします。

IBM T221とは

左側が噂の超高精細ディスプレイ IBM T221。一見普通のディスプレイだが、良く見るとデスクトップアイコンやタスクバーが通常の半分程度の大きさしかない。

(2670年02月20日撮影)

左側が噂の超高精細ディスプレイ IBM T221。一見普通のディスプレイだが、良く見るとデスクトップアイコンやタスクバーが通常の半分程度の大きさしかない。

(2670年02月20日撮影)

最たる特徴をかいつまんで説明いたしますと、22.2インチのパネルに通常の4倍のピクセル(3,840 x 2,400 = 9,216,000pixel)を詰め込んだ超高精細IPS液晶ディスプレイです。定価は2,980,000円。値段にしてもスペックにしても、これはもう愛を込めて「変態ディスプレイ」(※1)と呼ぶのが相応しい一品と言えましょう。→メーカー公式ページ

ところがこの変態ディスプレイ、実は昨年あたりから中古がヤフオクなどで2万~4万円程度の価格で大量に売りに出されています。それに先日気付いてしまったので、その日のうちに25,500円+税で落札してみました。まさかこの変態ディスプレイを定価の1/100以下の出費で入手できる日が来るとは、世の中何が起きるか分からんものです。

※1: 今回連呼している「変態」という言葉は、全て褒め言葉です。より具体的には、新沢基栄先生が使う「変態」と同じ意味です。

IBM T221の変態的な接続方法

ちょっとディスプレイに詳しい方は気付くと思いますが、単純にDual-Link DVIやDisplayPortで接続しても、3840x2400pixelの画面をまともなリフレッシュレートで動かすのは規格上不可能です。そのため、T221をフルスペック(3840x2400pixel 48Hz)で動作させるためには、Single-Link DVI換算で3本分の入力が必要になります。ここもT221の重要な変態ポイントです。

じゃあフルスペック動作させるには実際にどう接続するの、って話になりますと、以下の方法があります。

- 4出力ビデオカード1枚 → DVIコネクタ x3 → DVIx2toLFH60ケーブル x2 → LFH60コネクタ x2 → T221

- 2出力ビデオカード2枚 → DVIコネクタ x3 → DVIx2toLFH60ケーブル x2 → LFH60コネクタ x2 → T221

- Dual-Link対応2出力ビデオカード1枚 → Dual-Link DVIコネクタ + DVIコネクタ → 純正コンバータBOX x1 → DVIx2toLFH60ケーブル x2 → LFH60コネクタ x2 → T221

- Dual-Link対応2出力ビデオカード1枚 → Dual-Link DVIコネクタ + DVIコネクタ → IBM T221専用 LFH60-DualLinkDVIケーブル + DVIx2toLFH60ケーブル → LFH60コネクタ x2 → T221

1の方法だと、Quadro NVS 420のような4出力の特殊なビデオカードが必要です。これだけで6万。しかも、Quadro NVSシリーズはビジネス用に多数のディスプレイ出力をするためのものなので、3D処理能力は全く期待できないという欠点があります。RADEON HD 4859 X2なども4出力の基準を満たしていますが、既に製造が終わっているようです。更にDVIx2toLFH60ケーブルは本体に1本だけ付属してますが、もう1本無いと繋げられないので、これを購入するのに更に1万弱かかります。技術があれば自作が不可能ではないですが、材料費と手間を考えると、殆どの人にお勧めできません。

2の方法だと色々なビデオカードが使えるので処理能力にもある程度期待できますが、マザーボードのスロットを2つ(それぞれ2枚分の厚みがあると4つ)占有し、消費電力も2倍、というデメリットがあります。また、ケーブル購入の出費1万弱はこちらでも変わりません。→ビデオカード相性リスト

3の方法は何しろ純正機器なのでメーカー的にはお勧めかもしれませんが、このコンバータBOXが中古のT221にはついてこなくてほとんど流通もしておらず、保守部品としてどうにか入手できたとしても10万以上かかるようです。ついでにDVIx2toLFH60ケーブルももう1本必要です。こんなに出費がかさんでは、折角T221本体を3万で買っても嬉しさ半減です。

最後に残った4の方法ですが、実はこれが非常にお勧めです。8千円台からの値段で出品されているIBM T221専用 LFH60-DualLinkDVIケーブルを1つ購入するだけでビデオカード相性以外全ての問題が解決します。この規格のケーブルは市販されておらず、mitshin2008さんが1本1本作ってオークションに出品しています。最近は大体毎日出品されているので、T221を購入予定の方は同時にmitshin2008さんの出品をチェックしておくとよいでしょう。このケーブルでどうやって接続するかについては、商品紹介ページに毎回詳細が記述されているので心配ありません。

なお、コンバータBOXやIBM T221専用 LFH60-DualLinkDVIケーブルは、DGPもしくはDGMと呼ばれるバージョンのT221本体でないと動作しませんので、T221購入の際にはそこのところに気をつける必要があります。今回接続したのはT221 Type 9503-DGMです。

IBM T221で使用可能なビデオカード

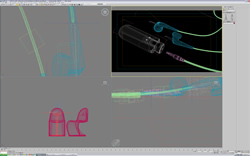

IBM T221専用 LFH60-DualLinkDVIケーブルとGLADIAC GTS 250で出力したT221の画面

IBM T221専用 LFH60-DualLinkDVIケーブルとGLADIAC GTS 250で出力したT221の画面

というわけで接続方法は上記の4番でほぼ鉄板なのですが、最後にビデオカードの相性問題が残ります。相性リストを見てみると、GeForce GTX 260で接続可能らしいことが分かります。ELSA製品で入手可能なものでは、GLADIAC GTX 260 V2 896MBあたりがこれに相当しますが、ビデオメモリの量が半端で、あまり安くない上に消費電力が183W~210Wと相当なレベルです。そこで今回、更に安価でメモリ量が多く消費電力もぎりぎり許容範囲(141W)のGLADIAC GTS 250 1GBを購入して接続に挑戦してみました。その結果、Windows XP Professional 32bitで見事にフルスペック動作しました(左図)。ご覧の通り、ビッグデスクトップ表示が可能な上、3ds maxの全画面OpenGL表示までつつがなくこなしております。

実は私がGLADIAC GTS 250 1GBを発注したその日にGLADIAC GTS 250G 1GBという消費電力16W削減版が発表されているので、今から購入するならこちらの方が良いかもしれません。また、ELSA GLADIAC以外のGeForce GTS 250でも動作するかもしれませんし、或いはGT240以下のラインナップでもビデオメモリ容量が足りれば動くかもしれません。私は品質とサポートを重視して毎度ELSA製品を選んでいるだけです。

そういうわけで、「単体でT221のフルスペック動作が可能な安価でそれなりの性能のビデオカード」の候補として「GLADIAC GTS 250 1GB」を挙げさせていただきます。動作時の発熱も殆どなく、安定動作しているようです。

IBM T221をフルスペックで動かすのに必要な機材と出費

以上をまとめると、以下のものが揃えばT221をフルスペックで動かせる算段になります。

- IBM T221本体(DGP or DGM)1台 : 20,000~40,000円程度

- IBM T221専用 LFH60-DualLinkDVIケーブル1本 : 10,000円程度

- Dual-Link DVI出力が2つあるビデオカード1枚、手持ちに無いか相性が悪ければGLADIAC GTS 250 1GBあたりでOK : 0~15,000円程度

総額は最低で30,000円、多くても65,000円程度で済むことになります。NECの業務用24インチIPSを新品で一つ買うより安いです。

T221の変態的設置方法並びに変態的設定方法

T221の背面の蓋を開けたところ

(2670年02月20日撮影)

T221の背面の蓋を開けたところ

(2670年02月20日撮影)

T221は、ケーブルの接続の仕方もまたいい感じに変態的です。背面の蓋を2つはずして、一番奥にディスプレイケーブルと電源ケーブルを挿す必要があります。右から順に電源コネクタ、ディスプレイ入力A、ディスプレイ入力Bが並んでいます。

電源ケーブルとコネクタAはまだ何とかなるとして、コネクタBの左側は指が入るほどの空間的余裕もないので、コネクタのねじを締めるのに一苦労です。しかもLFH60は端子の接触が案外厳しいらしいので、確実に締めないとトラブルの元です。新品の場合このねじを締めるための専用の冶具がついてくるようなのですが、中古品にそんなものはついてこないので、私はラジオペンチでつまんでねじを回しました。

T221のACアダプタ(左)とXBOX360のACアダプタ(右)

(2670年02月20日撮影)

T221のACアダプタ(左)とXBOX360のACアダプタ(右)

(2670年02月20日撮影)

T221はディスプレイの癖に電源がACアダプタになっており、これがまた期待を裏切らず変態的に大きいわけです。左の写真の左側のHDDケースのようなのがT221のACアダプタで、右にある長いのが伝説的に有名なXBOX360の特大ACアダプタです。いい感じに対抗しております。

T221には、EDIDという聞き慣れない設定項目があります。これは何かと言うと、OSの設定パネルから選べる解像度の選択肢を確定するための設定です。何しろDVI3つ分を表示するディスプレイですから、その解像度の選択肢は無数にあります。無数にある中から、まずOSが認識可能な数に絞ってやらなければいかんというわけです。今回はT221を左2/3と右1/3に分割して2画面扱いでフル解像度表示にするので、「2624x2400(48Hz)+1216x2400(48Hz)」という選択肢をOSから見えるようにする必要がありました。この選択肢が存在するのは、EDIDでいうと06番です。

実はこのEDID設定の仕方が、OSDを見てもさっぱりわかりません。マニュアル(※PDFファイル : サーバのせいか、ブラウザが止まるほど重いことがあります)も英語で非常に分かりづらいので、まずはmiauさんのところを読みました。それでもうまく設定ができないので本文を何度か読んで、漸く真意に気付きました。

- メニューボタンでOSDを表示

- インフォメーションメニューに入る

- ←、←、←、→、→、→、とゆっくり確実に押す(※ボタン認識が遅いため)と、special OSD menuモードに入り、ファームウェアバージョンが表示される。

- ←でEDID設定を確認、目的の番号(今回は06)でなければ番号を覚える。今回の場合初期03。

- 一旦メニューを出てOSD表示を消す。(※special OSD menuモードはこの状態でも継続している)

- OSDが表示されていない状態で←→を「目的設定番号-初期設定番号」の回数だけゆっくり押す。今回の場合6-3=+3なので→3回。このときEDIDについての表示はされず、輝度変更の表示が出る。実際に輝度も変わる。

- 再度OSDを表示させて、インフォメーションメニューのEDID設定に入る。

- 表示まで5秒ほどロードがあるので、その間←→を同時押しし続ける。

- 設定変更され、新しいEDID番号が表示される。

多分この説明で合ってると思うんですが、もし違ってたらどなたか突っ込んでやってください。それにしても「設計ミスでOSD設定ボタン足りないんじゃないの?」と突っ込みたくなるような不思議な操作ですね。この突き放した変態ぶりにむしろ好感を覚えます。

EDIDの設定が正常にできたら、実際にディスプレイの解像度設定を行います。

- OSのディスプレイ設定で右側の2番ディスプレイ(T221のB端子相当部分、右側1/3)をアクティブにします。

- この時点で恐らくOS側にはまだEDIDの設定が伝わっていないので、EDID06相当の解像度は表示されませんが、ひとまずアクティブにした時点で設定を保存します。

- nVIDIAコントロールパネル(デスクトップ右クリック)を呼び出して、こちらから解像度の設定を行います。1番ディスプレイを2624x2400(48Hz)、2番ディスプレイを1216x2400(48Hz)に設定します。

- 設定を保存します。

これでフルスペック表示ができました。

更に、初期のままではタスクバーが左2/3(1画面分)で切れてしまうので、[nVidaコントロールパネル]>[表示]>[複数のディスプレイ]から「水平スパン」を選びます(※OSやドライバのバージョンによっては選択できないようです)。こうすると全体を一つのデスクトップとして扱うようになり、ウィンドウを最大化すると画面全体に広がるようになります。

その他、今回何故か右1/3だけモノクロで表示されるという奇妙な症状が発生しました。原因を探ってみたところ、何故か[nVidaコントロールパネル]>[表示]>[デスクトップカラー設定の調整]で2番ディスプレイのデジタルバイブランス(彩度)が0%になっているという状態でした。これを50%に戻すことで、全面がカラーで表示できました。

今回入手したT221の個体特徴(Type 9503-DGM)

恒例行事としてドット欠けチェッカーで画面中をくまなく見まわしてみたところ、タスクバー上に1点だけ暗点を見つけました。ただ、ドットが小さすぎて黒ではなく灰色に見えます。実用上問題のない位置の抜けではありますし、普通に使用していたら気付かないかもしれません。

ドット欠けチェッカーで画面を真っ白にすると、中央から左右の画面端にかけてわずかに黄色のグラデーションがかかっているのが見えます。また、右下と左下の角の輝度が少し落ちて灰色に見えます。mitshin2008さんが確認した2台のDGMにも同様の輝度落ちがあり、1台のDGPでは輝度落ちが見られないとのことです。サンプリング数が少ないので確実なことは言えませんが、中古のT221でDGMの場合、角の輝度が落ちた個体に当たる確率が高いかもしれません。傾向の原因は不明ですが、後期生産型であるDGPの方が製造年月が新しくなりますので、単純に経年劣化によるものかもしれません。

幸い、焼きつきやシミの類はありませんでした。

IBM T221の使用感

Windows XP Professional 32bitが入っているサブマシンRoheisen2で少し使ってみた使用感です。

まず期待通り、文字が小さくて普通の距離からはほぼ読めません。しかし実際にはつぶれずに細かく表示されているので、ディスプレイ上の小さな文字が近寄ると読めるという未曽有の現象に遭遇します。携帯電話を見るくらいの距離に近寄れば全ての部分を判読可能ですが、全体を見渡すには少々不便です。視力が良い人なら問題なく全体が見えるかもしれません。

Photoshopや3ds maxでは、兎に角特大のキャンバスで作業出来るので、インターフェイスの文字をいちいち読まなくていいほど操作に慣れているなら有効かもしれません。ただ、マウスカーソルのサイズが通常の半分なので、しばしばマウスカーソルを見失います。

DD-IPSの本気というやつでしょうか、液晶の視野角が異常に広いです。殆ど真横から見ても、若干明るくなる程度の色変化しかありません。

設計の古さから液晶の応答性能が非常に悪く、普通にマウスカーソルを動かすだけでもれなく残像エフェクトがついてきて、なかなか笑えます。動画には確実に向いていないでしょう。

しかし苦労して48Hz表示にしただけあって、マウスの使用感には特に違和感がありません。タブレットも普通に使えるようです。

EDID=06にしてフルスペック表示設定にすると、Windowsの起動画面がT221の変態ぶりについてこられなくなるようで、OSが完全に起動するまで何も表示されません。デュアルブート環境などの場合、選択肢が全く見えないので辛いものがあります。起動中にエラーで止まっても全くわかりません。1920x1200などの普通の解像度設定にした場合、起動画面も正常に表示されます。

IBM T221の感想

こんな変態ディスプレイ見たことない。

※訳:こんな変態ガジェットを待っていた。

IBM T221 参考サイト

- IBM 22.2型 TFT モニター T221 - Japan

- IBM T221設定まとめ

- 接続例一覧 - IBM T221設定まとめ

- 【3840x2400】QUXGA-Wのモニタpart5【200ppi】

- T221 購入までの話 - miauの避難所

- T221 購入 - miauの避難所

- 3840x2400の小部屋

- IBM T221 3840×2400px レビュー~仮想楽団Medias~

- rumblefish - IBM T221 超解像度モニタの衝撃

- おかのへ T221

- MICRO LABORATORY XT -Laboratory- T221の似非コンバータBOXを作ってみる

- Yahoo!オークション - IBM T221専用 LFH60-DualLinkDVIケーブル

- Yahoo!オークション - IBM T221

2670.02.21 - 近況

すっかりご無沙汰しておりますMMZKです。

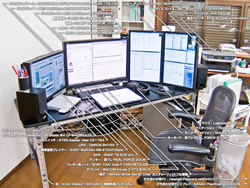

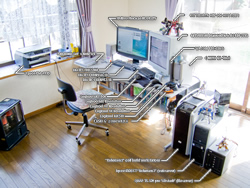

近頃の開発環境

(2670年02月06日撮影)

近頃の開発環境

(2670年02月06日撮影)

前回の開発環境増強報告から丁度1年となりますが、近頃銑鉄網の開発どころではなく慌ただしい毎日を送っております。それで環境はどう変化したかというと、まあ右の写真のようになりましたという。

昨年春あたりから自営業をやることになりましたので、メインの作業場が寝室から事務室の方に移りまして、機材一式もほぼ一新となりました。正直設備費だけで大赤字で自分の給料がほとんど無い状態なんですが、給料があっても殆ど設備拡充につぎ込むので、実は問題がなかったりします。

前回椅子がショボいとのご指摘がありましたので、かねてから狙っていたポスチャーフィットフル装備のアーロンチェアを購入してみました。これが流石にお値段相応のもので、一日中キーを打っていても肩が凝らなくて助かります。

現在使っている机ですが、これはm-Do!のオーダーメイド机"iDesk2"です。以前の白い机(多分サンワサプライのSH-S1670)は重量物を載せるとあからさまにたわんで不安になったものでしたが、今回の机はフレームも天板も極めて頑丈に作られており、搭載物が大型ディスプレイ4台とアームとスピーカーで合計60kg以上になりますが、微動だにしません。購入前に調べた情報では開封直後に接着剤の臭いがすごいというものがありましたが、うちの場合はそんなことはありませんでした。

部屋の角にぴったり合うように、天板をやや変則的な形状に加工していただいています。これについては発注時に簡単な図面を送って予算内で出来るかどうか伺ってみたのですが、その日のうちにフレームを含む設計図が返ってきて吃驚しました。

結局のところ予算内かつ図面通りの形で発注できたので、写真の通り部屋の角に隙間を作る形で設置できました。足を思い切り伸ばせて快適です。800mmの奥行きがあるので、キーボードとタブレットを縦に並べたり、キーボードの前にそのままノートPCを置いたり、ディスプレイを円状に並べて配置したりするのにも困りません。

机、椅子、スピーカー、ディスプレイベゼルなどを黒で統一しているのは、画面に極力映り込まないようにするためです。前の机は白かったので、画面で黒に近い色の調整をする際に結構気になっていました。黒くないノート2台は派手に映り込むので、普段作業机の上には置いていません。その観点でいうと正面ディスプレイ下のIntuos3が銀色で反射しまくっているのがすこぶる気になりますが、普段の業務でそんなに頻繁にタブレットを使わないので、買い替えるのを躊躇っています。

昨年の写真では石油ストーブが哀愁漂う感じでしたが、電源関係の工事もアレコレやって、電灯電力を配電盤から4系統引き、更に別系統で動力の空調電源を復活させたので、問題なく冷暖房が使えるようになりました。やっぱり本格的にお仕事となると、暑さ寒さを我慢している場合ではありません。

気がつくとマシン台数が増えています。Mac環境確認用にMac miniを、本格的にLinuxサーバを構築するためにEndeaver ST120を導入しました。Linuxが全然わからなかったので、サーバ構築は大いに苦戦しましたが、色々勉強してまあ何とか動くようになりました。ST120のCPUはCTOではTDP35WのCore 2 Duoまでしか選べなかったのですが、ためしに最低ランクのCeleronを載せた状態で購入して、別途購入したTDP45WのCore 2 Quad Q9000を載せてみたら、案外普通に動きました。ただ発熱がひどいせいか、静穏が売りのコンパクトPCのはずなのにファンがすごい勢いで唸ります。

以前から使用していたモバイルノートのLet's Note W4は電池や耐久性などの基本性能は極めて優秀なのですが、その反面画面の表示能力があまりにもさみしいので、プレゼン用にVAIO type Fを導入しました。これはノートにしては良好な表示性能と予備を含めればそこそこのバッテリー持続力を両立しており、デザインも好きな部類でなおかつお値段も控えめというスグレモノなのですが、最大の欠点は重量3.2kgというところで、これは車移動以外では持ち歩きたくない重さです。

以前の環境では机の上に都合6個のマウスが並ぶという異常事態になっておりましたが、あれから更にPCが増えるとより一層の惨状になることが予想されましたので、ATENのKVMスイッチmaster view CS1784を導入しました。これを介して正面ディスプレイとマウスとキーボードとテンキーを最大4台のPCで共有できるようになりましたので、机の上が非常にすっきりしました。ただ、このスイッチは何かのはずみでへそを曲げてしまうことがあり、メインPC以外でのマウス操作がしばしばおかしくなります。特にMac miniにSnowLeopardを入れてからの挙動がおかしいです。

メインマシンはメモリが若干足りなかったので12GBに増設、4枚のディスプレイに出力するためにGLADIAC GTX 285を足しました。これで3ds max 64bitとPhotoshop 64bitでもりもり同時作業しても余裕です。

メインマシンの音は特に気になっていたわけではありませんでしたが、ためしに比較的低価格で評価の高いXonarを入れてみたら、明らかにオンボード音源より良くなりました。当初Xonar D1を入れていたんですが、隣のスロットのQuadro CXの強烈な発熱に耐えられずすぐに壊れてしまい、Xonar DXを買い直して一つ離れたPCI-Expressスロットに挿すことで解決したのでした。その後ファンコントローラと静穏ファンを増やして冷却を強化してますが、Quadro CXだけはまだまだ熱いです。

ところでうちのP6T WS Professionalマザーボード、実は左右の音声が逆に出るという欠陥品です。この欠陥品も実は起動しない不良品との交換で送られてきたもので、その交換に1週間かかったので2度目の交換がいやになり、そのまま使っています。それで、サウンドカード経由で音を出せば治るんじゃないかと期待したものですがこれが見当違いで全く効果がなく、仕方がないのでオスメス一対のステレオプラグを逆挿しにしたものを間に挟んで左右の音を正常に戻しています。

OSはメインとプレゼン用ノートをWindows 7に更新しました。私の用途ではVistaとあまり変わらないような気もしますが、タスクバーが整理されて使いやすくなっているので良いのではないでしょうか。

| マシン名称 | Roheisen3 | Roheisen2 | eisen1 | Mac mini | frontline2 |

|---|---|---|---|---|---|

| マシンベース | 自作 | hp xw4300/CT | EPSON Endeavor ST120 | Apple Mac mini MB464J/A | SONY VGN-FW73JGB VAIO type F |

| 用途 | メインマシン | 打ち合わせ用 | 新webサーバ | 環境確認用 | プレゼン用ノート |

| OS | Windows 7 Ultimate 64bit Windows Vista Home Basic 32bit |

Windows XP Professional 32bit | Debian GNU/Linux Lenny | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Windows 7 Home Premium 64bit |

| 筐体 | COOLER MASTER COSMOS RC-1000-KSN1-GP フルタワー | xw4300標準 ミドルタワー | Endeavor ST120標準 | Mac mini標準 | VAIO type F標準 |

| mother board | ASUS P6T WS Professional | Intel 955X Express | モバイル インテル GM45 Express | Mac mini標準 | モバイル インテル PM45 Express |

| CPU | Intel Core i7 920 BOX | Intel Pentium 4 650 3.40GHz Prescott-2M | Intel Core 2 Quad Q9000 2GHz | Intel Core 2 Duo 2.0GHz | Intel Core 2 Duo P8700 2.53GHz |

| memory | DDR3 PC3-10600 12GB (Kingston KVR1333D3N9K3/6G x2) | DDR2 PC2-5400 ECC CL5 3GB (default512MBx2 + Transcend 1GBx2) | DDR2 SODIMM PC2-6400 4GB (Buffalo D2/N800-2GX2/E) | DDR3 SODIMM PC3-8500 4GB | DDR2 SODIMM PC2-6400 4GB |

| Main Storage | Western Digital WD5000AAKS-A7B (500GB 7200rpm) | Seagate ST3500320AS (500GB 7200rpm) + Maxtor 6V250F0 (250GB 7200rpm) |

250GB 5400rpm | 320GB 5400rpm | 400GB 5400rpm |

| FDD | none | default | none | none | none |

| optical drive | IO DATA BRD-SP8B | HL-DT-ST RW/DVD GCC-4482B (x48 CD-RW / x16 DVD-ROM Combo drive) | スリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) | DVD±R/RW/RDL | ブルーレイディスクドライブ |

| graphics board | ELSA Quadro CX (PCI-Express GDDR3 1.5GB) + ELSA GLADIAC GTX 285 1GB (PCI-Express GDDR3 1GB) |

ELSA GLADIAC GTS 250 1GB (PCI-Express GDDR3 1GB) | onboard | nVidia GeForce 9400M | ATI Mobility Radeon HD 3470 |

| sound board | ASUS Xonar DX | onboard | onboard | onboard | onboard |

| PSU | seasonic M12 SS-700HM (700W) | 460W | 90W | 110W | 90W |

ディスプレイはIPS24型が3枚にIPS30型が1枚。加えて同室内にVA24型とIPS22型が1枚ずつあります。22型以外は作業領域拡大と眼精疲労軽減が主目的ですが、一応i1 Display 2でキャリブレーションをかけています。三菱の22型CRTはもはや焦点が合わず灰色が黒に見える状態だったので廃品に出しましたが、DELLの17型CRT(SONYのOEM品)はまだまだ働き盛りなので、CRT環境確認用として手元に残しています。

1番ディスプレイに使用しているLXデスクマウントLCDアームは当初1番ディスプレイを2番ディスプレイの上に設置するつもりで購入したのですが、いざ設置してみると高さが全然足りず(※)、結局ディスプレイの位置を下げるためだけに使用しています。

※ポール高さ32.2cm+上下可動範囲33cmとなっているものの、実は下方向にも相当動くため、最大高さが60cmも行かなかった

| ディスプレイ型番 | 物理サイズ | 表示解像度 | ドットピッチ | 表示方式 | 色域 | 接続 | 色管理 | 用途 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NEC Multisync LCD2490WUXi | 24.1インチ | 1920x1200pixel | 0.270mm | LG H-IPS | sRGB | DVI | i1 Display 2 + SpectraNavi |

メインマシンの1番ディスプレイ。sRGBの色基準。

|

| NEC Multisync LCD3090WUXi | 29.8インチ | 2560x1600pixel | 0.251mm | LG H-IPS | Adobe RGB | Dual-Link DVI → KVM CS1784 → Dual-Link DVI | i1 Display 2 + SpectraNavi |

メインマシンの2番ディスプレイ。Adobe RGBの色基準。 KVMスイッチでMac miniやST120と切替使用。

|

| NEC Multisync LCD2490WUXi2 | 24.1インチ | 1200x1920pixel | 0.270mm | LG e-IPS | sRGB | DVI | i1 Display 2 + SpectraNavi |

メインマシンの3番ディスプレイ。ファイル管理や仕様書・説明書の閲覧に使用。

|

| NEC Multisync LCD2490WUXi2 | 24.1インチ | 1200x1920pixel | 0.270mm | LG e-IPS | sRGB | DisplayPort → DVI | none |

メインマシンの4番ディスプレイ。連絡用に全てのウィンドウを常時表示。 Quadro CXのDisplayPortからDVIに変換して出力しているためか、SpectraNaviが認識せずキャリブレーション不能。

|

| NANAO FlexScan LCD HD2452W2 | 24.1インチ | 1920x1200pixel | 0.270mm | SAMSUNG S-PVA | sRGB | DVI, HDMIx2, D4, S/Composite | none | 打ち合わせ用ディスプレイ。入力端子が豊富で動画にも比較的強いので、レコーダーやゲーム機も多数接続。 |

| IBM T221 Type 9503-DGM | 22.2インチ | 3840x2400pixel | 0.124mm | IDTech DD-IPS | sRGB? | Dual-Link DVI → LFH60 + DVI → LFH60 | none | ドットピッチ0.124mmという携帯電話並の高解像度のため、通常の用途には厳しく、用途と使用形態を検討中。 |

| DELL D1025HT | 17インチ | 1600x1200pixel | - | CRT | sRGB | D-sub 15ピン | none | CRT環境確認用。 |

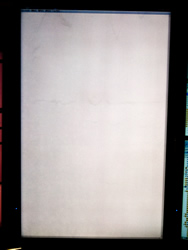

3番ディスプレイのシミ

(2670年02月20日撮影)

3番ディスプレイのシミ

(2670年02月20日撮影)

かようにやりたい放題の制作環境ですが、現在問題が一つ発生しています。左の写真、3番ディスプレイMultiSync LCD2490WUXi2にいつの間にか現れたシミです。勿論これは分かりやすいようにコントラストを強調した画像ですが、左上の模様と中央上の横一線に広がった模様は、白一色の表示にすると肉眼でもはっきり見えます。電源投入直後はほぼ見えず、時間経過で徐々にはっきり見えるようになります。こんな形状のものを長時間表示させた覚えはないので、焼きつきの類ではありません。

現在のところ3番ディスプレイは上記の通り画像処理には使っていないので、用途上多少汚れていても問題がないと言えなくもないわけですが、それにしても安いディスプレイでもないのに半年でこれはどうなの、と思うところがあります。去年の今頃はこの機種の発売を心待ちにしていたはずなんですが、どうしてこうなったんでしょうか。

とりあえず現状ではシミによる表示不具合よりも修理に出している間作業領域が減る方が問題なので、そのまま使っています。

そういえば某スレッドではMultiSync LCD2490WUXi2は前の機種より視野角が狭いとかバックライト漏れがひどいとかあれこれバッシングされているようですが、個人的にはそんなことはどうでもいいです。視野角は確かに気になりますが、実際には前の機種も別に視野角広くないので、違いは気のせいで済むレベルだと思います。また、わざわざ部屋の照明を落としてPC画面を見ることは無いので、黒表示にしたらバックライト漏れよりも映り込みの像の方が目立ちます。そんな瑣末なことよりまずはこのシミを何とかしてくださいハリーハリー。

2669.04.03 - BTOで届いたPCの配線を晒すスレ 3店目

近頃新しいお仕事を始めまして、色々と慌ただしくやっておりますが、何やら2chで前回の環境写真が引用されているのを発見しましたので、勝手に返事をしてみようと思います。

- >>252

- 現在使用していない工業用動力電源と一緒に空調の電源が止まっているので、仕方のない処置です。私だって普通の暖房がいいです。

- >>253

- 必要な機材を一通り揃えた後でアーロンチェアでも買おうと思っています。

- >>254

- ありがとうございます。でも家屋全体の歪みが激しいので開閉に苦労します。

- >>255

- 普段は正面のカーテンを閉め切っているので直射光は当たりません。そもそも正面のカーテンが開いてると画面の色が満足に見えません。

- >>256

- 実は既に一部木工用ボンドで貼り直しています。

- >>257

- 案外そうでもないのです。

- >>260

- お察しの通りです。

- >>251

- 私の部屋に住んでいながら一切気配を感じさせないとは、なかなかの手練と見ました。

2669.02.21 - 開発環境増強

今回は存外早めに戻って参りましたMMZKです。それもそのはず、今回の内容は前回の続きのようなものです。

増強後の銑鉄網開発環境

(2669年02月21日撮影)

増強後の銑鉄網開発環境

(2669年02月21日撮影)

紆余曲折あって引越し予定が全面的にキャンセルになりまして、浮いた予算で新しい作業用メインマシンを調達してみました。その関係で旧メインマシンが新webサーバになり、ところてん式に以前のwebサーバが退役となりました。前回からサーバインフラの基礎的なところは一応勉強してみたわけですが、結局のところ現在の環境では電力的にどう考えても冗長スケーラブル構成は無理なので、当面webサーバとファイルサーバだけのシンプル構成で運用していく予定です。

新旧webサーバはVRAYのGIレンダリング速度で比較するとおよそ3倍程度の性能差になるため、その分PHPやSQLの処理速度が向上したのではないかと思われます。同時にLAN配線をやりなおしてルータのHubポートから有線でサーバに直接接続するようにしたため、転送速度も幾分向上したと思われます。

更に性能向上が著しいのは作業用メインマシンの方で、VRAYのGIレンダリングで旧メインマシンに比べておよそ7倍の速度が出ます。予算の半分を割いたQuadro CXのおかげでPhotoshopや3ds maxもすこぶる快適に動作し、もはや隔世の感があります。筐体がなかなか届かなかったりマザーボードが初期不良だったりして稼動開始の予定が2週間ほどずれ込みましたが、現在何とか安定動作して一安心しております。

また、ディスプレイにNANAO FlexScan HD2452W(24インチワイドVA液晶)が加わり、交代でDELLの17インチCRTが退役しました。HD2452Wは現物も見ないで一番安いところで購入してその上佐川で送られてきましたが、ラッキーなことにドット欠けもなく正常に動作しております。怖いので二度とやりません。

以上の内容をまとめると以下のようになります。

| マシン名称 | Roheisen | Roheisen 2 | Roheisen 3 |

|---|---|---|---|

| マシンベース | 自作 | hp xw4300/CT | 自作 |

| 用途 | 旧webサーバ →電力節減のため退役 |

旧メインマシン →新webサーバ |

新メインマシン |

| 筐体 | ミドルタワー(出自不明) | hp xw4300 ミドルタワー | COOLER MASTER COSMOS RC-1000-KSN1-GP フルタワー |

| mother board | Intel D865PERLK | Intel 955X Express | ASUS P6T WS Professional |

| CPU | Intel Celeron 2.40GHz Socket478 BOX | Intel Pentium 4 650 3.40GHz Prescott-2M | Intel Core i7 920 BOX |

| memory | DDR PC-3200 CL3 2.5GB (no brand 1GBx2 + 256MBx2) | DDR2 PC2-5400 ECC CL5 3.0GB (default512MBx2 + Transcend 1GBx2) | DDR3 PC3-10600 6GB (Kingston KVR1333D3N9K3/6G) |

| Main Storage | SAMSUNG 80GB 5400rpm + Maxtor 120GB 7200rpm |

Seagate ST3500320AS (500GB 7200rpm) + Maxtor 6V250F0 (250GB 7200rpm) |

Western Digital WD5000AAKS-A7B (500GB 7200rpm) |

| FDD | MITSUMI FA404M-USB2.0 | default | none |

| optical drive | DVD combo 48X + CD-R 4X |

HL-DT-ST RW/DVD GCC-4482B (x48 CD-RW / x16 DVD-ROM Combo drive) | IO DATA BRD-SP8B |

| graphics board | SAPPHIRE ATLANTIS RADEON 9600 PRO (AGP 128MB) | ELSA Quadro FX 1400 (PCI-Express DDR 128MB) | ELSA Quadro CX (PCI-Express GDDR3 1.5GB) |

| sound board | YAMAHA XWAVE-6000 | Intel 955X Express onboard | ASUS P6T WS Professional onboard |

| PSU | 400W | 460W | seasonic M12 SS-700HM (700W) |

| 概算消費電力 | 260W | 308W | 377W |

| レンダリング速度比 | 1 | 3 | 20 |

テストレンダリング画像(3ds max + VRAY)。

roheisen 2で540秒、roheisen 3では80秒でレンダリング完了。

テストレンダリング画像(3ds max + VRAY)。

roheisen 2で540秒、roheisen 3では80秒でレンダリング完了。

今後の増強予定としては、まずMISTSUBISHI Diamondtron M2 RDF223G CRTが限界を超えて久しいので早いうちに24インチワイドをもう一枚導入する必要があります。NEC MultiSync LCD2490WUXiの次のバージョン(LCD2490WUXi2?)が出てくれれば鉄板なんですが、NECも今景気悪いようなのでいつ出るのか分からないのが難点です。その場合上位機種のLCD2690WUXi2を選ぶしかないかもしれません。HD2452Wとドットピッチが揃わないのが非常に気になりますが。

新サーバは、CPUをCore 2 Quad低電力版に載せ替え、ルータを1000base対応のものに入れ替えることで更に高速化・低電力化の見込みです。しかし困ったことに福岡ではまだ個人で1000base回線の契約ができないので、次の回線速度向上は当分先になりそうです。現在サーバのCPUファンが部屋の中で最大の騒音源になっているので、CPU載せ替えついでに今度はSCYTHE ZIPANGでも載せてみようと思います。

メインマシンは現在Vista Business x64がメモリを馬鹿食いしてますが、メモリスロットがまだ半分空いてますので、足りなくなりそうだったらメモリを12GBに増やす予定です。

とまあ、今回はそんな感じの独り言でした。

2668.11.30 - 銑鉄サーバ増強

6月に3回進捗を書いて以来見事に沈黙しておりましたが、久しぶりの不定期報告です。

本題に入る前にまず前回のsim2ruby.cssについて、向井賢一さん、ゆーいちさん、詳細にご紹介いただいた上に動作検証までしていただき、まことにありがとうございました。結構前にこっそり拝読していたので、今頃ですがこっそりお礼を言わせていただきます。

さて、今回の報告というか話題は、この銑鉄サーバの増強についてです。そもそもここのサーバは一般的なレンタルサーバではなくて自宅のサブマシンを24時間稼動させてサーバとして立てているので、元々HDDのパーティション一個分の115GBほど容量があったわけですが、いい加減HDDの寿命が近い気がするのと、最終的な使用目的のためには100GB程度では全然足りないので、

QNAP TS-509 Pro。金庫のような重厚感。実際結構重い。

(2668年11月30日撮影)

QNAP TS-509 Pro。金庫のような重厚感。実際結構重い。

(2668年11月30日撮影)

NASはQNAP TS-509 Pro + Seagate ST31500341AS(1.5TB) x 5(RAID 5) という構成で、総容量5.37TB、総額19万円ほどになりました(右写真:サイズ比較対象は任天堂Wii)。実は今回がNAS初購入で、いきなり10万の筐体を買うのもどうかと思ったんですが、今のところ速度、温度、静穏性とも全く不満がないので、むしろいい買い物をしたと感じています。

- 速度については、これは前からなんですが、サーバマシン自体が既存のあんまり速くない無線LANで繋がっているため、明らかにLANがボトルネックになっています。それで現状メインマシン・サーバマシン間の通信速度とメインマシン・NAS間の通信速度がほぼ変わらないので、NASには特に不満がありません。今後LANを1000base環境にすることでより一層の速度向上が望めます。多分新しいルータの導入は引っ越してからになりますけれども。

通信速度以外にも、他の種類のNASでRAID同期に2、3日かかるというケースを結構聞いていたので、今回1.5TB x 5のHDD全てをRAID同期する処理が一晩で終わったのが意外でした。プロセッサがパワフルなおかげでしょうか。 - 温度はまあ冬だからというのもありますが、2mくらいの距離でストーブを使ったりしてもHDD温度は30℃で安定しています。大型ファンつきで安心の放熱性能。

- 静穏性については、元々メインマシンの方がやや五月蝿いせいもありますが、起動時以外はHDDのアクセス音しか聞こえないくらいなので、寝室に置いてて普通に安眠できます。巷の評判でQNAPのNASは静かだとは聞いていましたが、これは予想以上です。

といった感じでこのTS-509 Pro、基本性能だけでもかなり満足なのですが、それ以外の機能もかなりの充実振りで、最初からhttpサーバ、ftpサーバ、メディアサーバ、プリンタサーバ、PHP、SQLその他に対応していたりします。それでも基本機能ではバーチャルドメインに対応していないなどの甘さがありますが、Linux(Ubuntu)のルート権限が開放されているので、apacheでもred5でも入れ放題とのことです(※Linuxよくわからずに聞いたままの事を書いてます)。

サーバを含む開発環境。CRTが現役。

(2667年10月13日撮影)

サーバを含む開発環境。CRTが現役。

(2667年10月13日撮影)

ただ、今回のNAS新調でhttpサーバをTS-509 Proに移したのかといえばそういうわけでもなく、サーバ自体は以前のものをそのまま使っています(左写真:サーバ本体はノートの後ろの古いPC)。というのも、最終的な仕様ではSQLデータベースとred5マルチユーザ制御の処理が相当重くなる見込みなので、その処理自体はPCにやらせた方がいいのではと考えているからです。現行の銑鉄サーバはCeleron 2.4GHzプロセッサ + メモリ2.5GB(部品相性の都合上シングル動作)程度なので、転送処理のオーバーヘッドを考えるとCeleron 1.6GHzプロセッサ + メモリ1GBのTS-509 Proに全部任せるのとどっちが速いとも言い切れませんが、来年メインマシンが代替わりしたら現在メインのhp xw4300 personal workstation(Pentium4 3.4GHzプロセッサ + メモリ3GB)をサーバにまわす予定です。グラフィックのQuadro FX1400が五月蝿い上に電力を喰うのであんまりサーバに向いてない気もしますけれども、処理速度はかなり向上するはずです。

そんなことを色々と考えてはいるわけですが、所詮は素人考えなので、そろそろ本気でサーバインフラについても勉強するべきじゃあないのかと思いました。それ以前に、他のことばかりやっていて肝心の銑鉄網の開発実装があんまり進んでないのはもっと問題なんですが。

ところでSeagate ST31500341ASのファームウェアのバグなのか、HDDの方にフリーズトラブルがあるらしいですが、現状の応急処置としてTS-509 Proの最新ファームウェアではST31500341ASだけ強制的にライトキャッシュを無効にすることで、若干パフォーマンスを犠牲にしてフリーズを回避しているようです。お蔭様で実に順調に動いております。

あと、サーバ環境の写真で異様な存在感を醸し出しているCRTがそろそろ限界なので、液晶ディスプレイ欲しいなあとか思う今日この頃。ナナオのキャリブレーションディスプレイColorEdge CG242Wとかいいですね。また20万コースですけど。

2668.06.28 - sim2ruby.css (a cascading style sheet to simulate simple ruby)

これは

で、

そんなわけで、

2668.06.28 - 銑鉄網2666(没)

今回、とりあえずの話題として、フルFlashで途中まで作っておきながら廃案になった2666年当時の没インターフェイスでも公開しておこうと思います(上のサムネイルをクリックすると別ウィンドウもしくは別タブでFlashインターフェイスを展開します)。作りかけのため、ごく一部の機能しか実装していません。

何故廃案になったかというと、

- 作り始めた当初と現在でサイトの概念が変わってしまい、内容が目的と一致しないものになった。

- 規模的にS.L.C.(旧サイト)程度を想定しており、拡張性・汎用性が足りない。

- このナビゲーションでは肝心の記事データ構造を明確に示すのは難しい。

- 普通に考えてBGM再生機能は不要。

- マウスホイールを使用した履歴バック機能(左端のギア)に面積をとりすぎている。

- 休み休み作っているうちにActionScriptのバージョンが2から3になってしまい、折角の最新機能が使えないのが勿体無くなった(当初はFlash MX professional 2004を使用)。

などの問題があったためで、それなら一から作り直したほうが良かろうという結論に至ったのでした。

では、これらの問題点を踏まえて具体的にどう作り直すことにしたのか、という本題については、また追々公開していきたいと思います。

尚、銑鉄網2666のメインBGMとしてTAM Music Factoryで配布されている「Flash向け1」を使用させていただきました。

2668.06.26 - 暫定版公開

そんなわけで、ひとまず暫定版の公開となりました。

今現在も銑鉄網の構築は進行中なわけですが、長いこと裏でごそごそやってると段々テンション落ちてくるので、踏ん張るための前線基地をかねてXHTMLベースの暫定公開版を作ってみました。暫定版なので記事の読みやすさ最優先になっており、デザインとか殆ど練っておりません。まあ本気でやったとしても大したものが出来る気はしませんので、気にしないのが正解です。

ここのスペースでは、構築の進み具合や、その途上でなんかできてしまった副産物などをメインに報告していきたいと思います。不定期更新になると思いますので、なんとなくRSS 2.0フィーダもつけてみました![]() 。宜しければご利用くださいませ。

。宜しければご利用くださいませ。